海洋能相較於風能及太陽能,其形式眾多,各種類型之特性可整理如表3-1所列,主要包括:波浪能、潮汐能、海流能和溫差能等。更廣義而言,海洋能還包括海洋上空的風能和太陽能及海洋中的生物質能,這些都可以用來發電。由表1可發現目前在海洋能中,國際上除了潮汐能發電技術已較成熟且有商業化運轉之外,其他形式的發電技術仍屬新興發電技術,目前未臻成熟,尚待進一步的深入研究。考量臺灣四面環海的優越地理條件,可行的技術包含長年穩定流經東部海域的黑潮所衍生之海流發電及波浪發電。

| 能源類別 | 能量來源 | 能源豐沛區 | 能量要素 | 穩定性 |

|---|---|---|---|---|

| 潮汐能 | 由地球表面海水因太陽及月亮的引潮力產生 | 緯度45°~55°大陸沿岸 | 與潮差的平方及港灣面積成正比 | 非常規律,潮差、流速及流向以半日、半月為主的週期變化 |

| 波浪能 | 由海面上風的作用產生 | 北半球兩大洋東側 | 與波高的平方及波動水面面積成正比 | 較不穩定,隨機性的週期變化,週期約為1~10s |

| 海流能 | 由地球自轉及海水溫度、鹽度分布不均引起的密度、壓力梯度或海面上風的作用產生 | 北半球兩大洋西側 | 與速度的平方及流量成正比 | 比較穩定 |

| 溫差能 | 由海洋表面與深層吸收太陽輻射熱量的不同及大洋環流熱量輸送而產生 | 低緯度大洋 | 與具有足夠溫差海區的暖水量及溫差成正比 | 相當穩定 |

黑潮係源自於菲律賓東方的北赤道洋流,北赤道洋流東起墨西哥南方約北緯12度處,向西流至菲律賓的民答那峨後分為兩支,向南的支流稱為民答那峨海流,向北的支流即形成黑潮。黑潮主流自呂宋海峽向北流經臺灣東岸,在臺灣東北部外海遇東海陸棚後,沿陸棚邊緣注入琉球群島西邊及日本九州東南方海域,最後在東京灣沿岸轉向東匯入北太平洋洋流中。根據研究結果顯示,流經臺灣東部的黑潮,其寬度在120至170公里間,在臺灣東部沿岸與綠島之間的黑潮主流,其最高流速可達1~1.5 m/s,而流量則介於20.7~22.1 Sv之間。此外,根據臺電公司所做的『臺灣東部黑潮發電應用調查規劃』,黑潮擁有可觀的動能,再加上黑潮流經臺灣本島、綠島及蘭嶼附近距離臺灣本島僅二十幾公里,因此利用黑潮所產出的電力可輕易地輸送至用戶端。

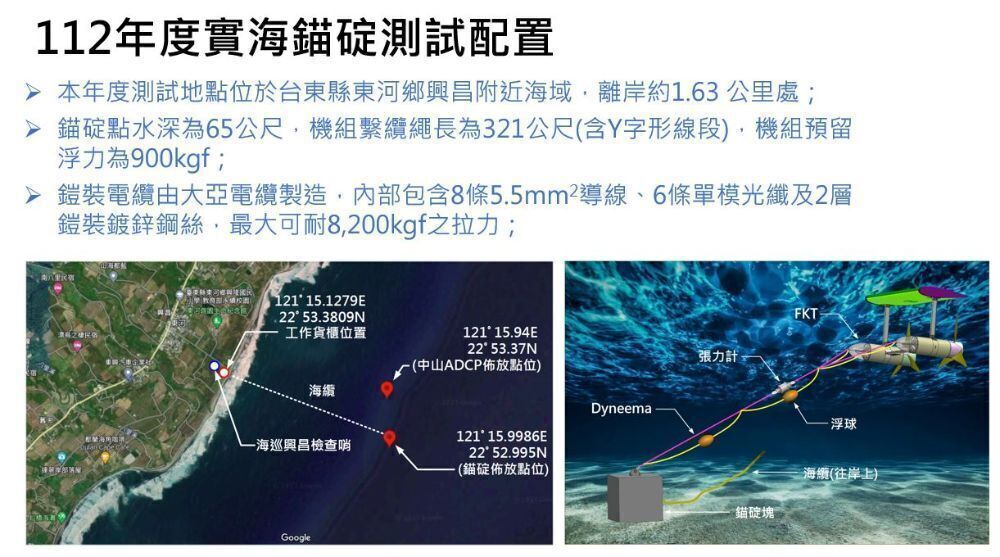

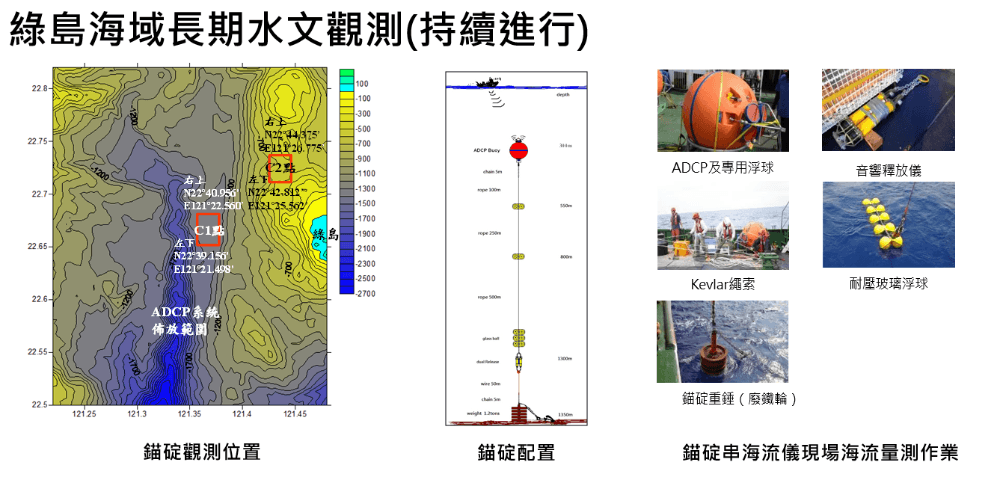

浮游式洋流發電機是藉由錨碇裝置將洋流發電機繫留於水層,再利用洋流的速度來推動發電機葉片進而產生電力。此種方式在國際上有日本NEDO黑潮發電渦輪機開發計畫,從2011年開始由東京大學、IHI、三井物產戰略研究所三方合作,於2017年8月在口之島外海完成實海域測試,並在2018年至今持續進行500 kW機組開發並進行長期的發電測試。在臺灣方面,從2015年至2017年三年期間臺大、海大、臺經院等學研團隊與臺灣國際造船公司共同合作,並於2018年1月9日下午在臺灣大學工程科學及海洋工程系館內拖曳水槽公開舉行了「800 W浮游式黑潮發電渦輪機(FKT)模型機組水槽拖曳發電展示會」。2019年海洋委員會計畫支持完成10 kW (單一發電機組)直驅式永磁同步發電機設計製造、海流發電FRP葉片設計分析與製造技術、被動式油壓補償水密軸封設計製造技術等三項海流發電關鍵技術之開發工作。至2020年,國海院偕同臺大和海大團隊一同完成傳動系統、電力後處理系統與控制系統規劃設計與建置,以及10 kW發電渦輪機組整合細部設計、加工與組裝,建置一組10 kW發電渦輪機組,並於2020年10月6-7日於安平外海完成實海域船拖發電測試驗證及水密測試試驗。2021年繼續20kW浮游式洋流發電機組開發,並同時研製可控制該機組上浮下沉的浮力引擎關鍵技術,提供該機組於颱風通過時可自行下沉躲避惡劣海象,通過後再回到最適合發電位置。2022年業已完成20 kW浮游式洋流發電機錨碇系統與實海測試,實驗結果符合預期,發電量約為16kW(於流速1.4m/s狀況下)。2023年於台灣東部興昌外海進行20 kW浮游式洋流發電機錨碇系統實海測試並透過海底電纜將電力輸送上岸。2024-2027開始規劃百瓩級示範電廠計畫目標,希冀藉此逐步完成商轉機組開發,發展歷程如下圖

浮台式洋流發電機組和前者不同,是將以發電機組至於水面平台上,其利用平台下方的葉片受洋流的速度來推動,進而帶動上方發電機產生電力,其發電機組不置於水中,故不需水密設計。該型態是由萬機鋼鐵工業股份有限公司從2009年啟動洋流能發電之研發專案,在2014年起與中山大學產學合作執行科技部能源國家型計畫,進行洋流能發電機組實海域測試,2015年進行船拖測試及2016年進行錨碇測試,洋流能發電機組最低啟動流速僅需0.45m/s,流速為1.43m/s時最大有近33 kW的發電功率產出。2016-2019年逐漸建置400 kW的洋流發電示範機。國海院於2020年協同中山大學與萬機鋼鐵於當年3月24-25日於安平外海進行數百千瓦洋流發電機組實海發電測試,如下圖

目前本院辦理狀況及未來發展分述如下: