Page 56 - 海洋科學6-8_教師手冊_0529-1

P. 56

科學內容背景

海洋是地球熱量的儲存庫並調節地球的氣候

水吸收相當的熱能之後,溫度上升仍然有限;換句話說,水的比熱很高(比熱的定義,就是每 1 公克

的物質上升攝氏 1 度所需要的熱能)。和空氣、陸地相較,水吸收和釋放熱能的速度都比較緩慢;意

即水是地球巨大的熱能儲存庫。水的這項特質,對整個星球的溫度影響深遠,一旦海洋儲存熱能的能

力變得相當薄弱,地球白天的溫度將會飆高,高到無法支持生命;到了晚上又會變得酷寒無比,生物

同樣無法存活。因此可說,調節溫度並且讓地球適合定居的重要因素,就是海洋。

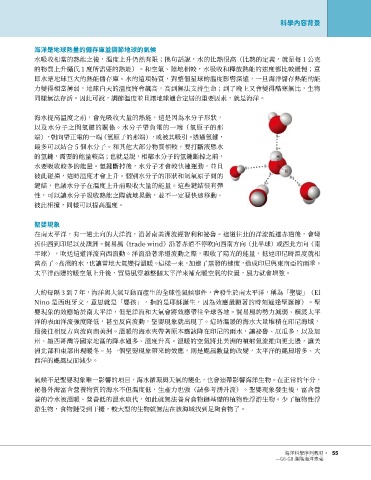

海水提高溫度之前,會先吸收大量的熱能,這是因為水分子形狀,

以及水分子之間氫鍵的關係。水分子帶負電的一端(氧原子的那

端),朝向帶正電的一端(氫原子的那端),或被其吸引。透過氫鍵,

最多可以結合 5 個水分子。和其他大部分物質相較,要打斷液態水

的氫鍵,需要的能量較高;也就是說,相鄰水分子的氫鍵斷掉之前,

水要吸收較多的能量。氫鍵斷掉後,水分子才會較快速運動,並且

彼此碰撞,這時溫度才會上升。個別水分子的形狀和氫氧原子間的

鍵結,也讓水分子在溫度上升前吸收大量的能量。這些鍵結很有彈

性,可以讓水分子吸收熱能之際就地晃動,並不一定要快速移動、

彼此相撞,同樣可以提高溫度。

聖嬰現象

在南太平洋,有一道北向的大洋流,沿著南美洲流經智利和祕魯。這道往北的洋流抵達赤道後,會彎

折往西到印尼以及澳洲。貿易風(trade wind)沿著赤道不停吹向西南方向(北半球)或西北方向(南

半球),吹送這道洋流向西流動。洋流沿著赤道流動之際,吸收了陽光的能量,抵達印尼時溫度就相

當高了。高溫的水,也讓當地大氣變得溫暖。這樣一來,加速了蒸發的速度,造成印尼與東南亞的雨季。

太平洋西邊的暖空氣上升後,貿易風穿越整個太平洋來補充暖空氣的位置,風力就會增強。

大約每隔 3 到 7 年,海洋與大氣互動而產生的全球性氣候事件,會發生於南太平洋,稱為「聖嬰」(El

Nino 是西班牙文,意思就是「嬰孩」,指的是耶穌誕生,因為效應最顯著的時刻適逢聖誕節)。聖

嬰現象的效應始於南太平洋,但是洋流和大氣會將效應帶往全球各地。貿易風的勢力減弱、橫渡太平

洋的表面洋流強度降低,甚至反向流動,聖嬰現象就出現了。這時溫暖的海水大量堆積在印尼海域,

最後往相反方向流向南美洲。溫暖的海水夾帶著原本應該降在印尼的雨水,讓祕魯、厄瓜多,以及加

州、墨西哥灣等國家地區的降水過多、溫度升高。溫暖的空氣將北美洲的噴射氣流推向更北邊,讓美

洲北部和東部出現暖冬。另一個聖嬰現象帶來的效應,則是颶風數量的改變,太平洋的颶風增多、大

西洋的颶風反而減少。

氣候不是聖嬰現象唯一影響的項目,海水循環與天氣的變化,也會連帶影響海洋生物。在正常的年分,

祕魯外海富含營養物質的海水不但溫度低,生產力也強(請參考湧升流)。聖嬰現象發生後,富含營

養的冷水被溫暖、營養低的溫水取代,如此就無法養育食物鏈基礎的植物性浮游生物。少了植物性浮

游生物,食物鏈受到干擾,較大型的生物就無法在該海域找到足夠食物了。

海洋科學序列教材 55

—G6-G8 進階海洋素養