Page 84 - 海洋科學6-8_教師手冊_0529-1

P. 84

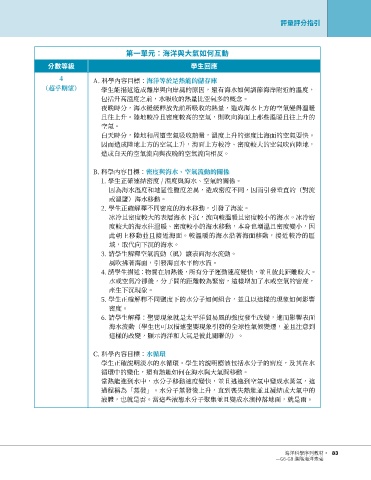

評量評分指引

第一單元:海洋與大氣如何互動

分數等級 學生回應

4

A. 科學內容目標:海洋等於是熱能的儲存庫

(超乎期望) 學生能描述造成離岸與向岸風的原因,還有海水如何調節海岸附近的溫度,

包括升高溫度之前,水吸收的熱量比空氣多的概念。

夜晚時分,海水緩緩釋放先前所吸收的熱量,造成海水上方的空氣變得溫暖

且往上升。陸地較冷且密度較高的空氣,則吹向海面上那些溫暖且往上升的

空氣。

白天時分,陸地和周遭空氣吸收熱量,溫度上升的速度比海面的空氣要快。

因而造成陸地上方的空氣上升,海面上方較冷、密度較大的空氣吹向陸地,

造成白天的空氣流向與夜晚的空氣流向相反。

B. 科學內容目標:密度與海水、空氣流動的關係

1. 學生正確連結密度 / 溫度與海水、空氣的關係。

因為海水溫度和地區性鹽度差異,造成密度不同,因而引發垂直的(對流

或溫鹽)海水移動。

2. 學生正確解釋不同密度的海水移動,引發了海流。

冰冷且密度較大的表層海水下沉,流向較溫暖且密度較小的海水。冰冷密

度較大的海水往溫暖、密度較小的海水移動,本身也增溫且密度變小,因

此朝上移動並且接近海面。較溫暖的海水沿著海面移動,接近較冷的區

域,取代向下沉的海水。

3. 請學生解釋空氣流動(風)讓表面海水流動。

風吹拂著海面,引發海面水平的水流。

4. 請學生描述:物質在加熱後,所有分子運動速度變快,並且彼此距離較大。

水或空氣冷卻後,分子間的距離較為緊密,這樣增加了水或空氣的密度,

產生下沉現象。

5. 學生正確解釋不同鹽度下的水分子如何組合,並且以這樣的現象如何影響

密度。

6. 請學生解釋:聖嬰現象就是太平洋貿易風的強度發生改變,進而影響表面

海水流動(學生也可以描述聖嬰現象引發的全球性氣候變遷,並且注意到

這樣的改變,顯示海洋和大氣是彼此關聯的)。

C. 科學內容目標:水循環

學生正確說明淡水的水循環。學生的說明應該包括水分子的密度,及其在水

循環中的變化,還有熱能如何在海水與大氣間移動。

當熱能進到水中,水分子移動速度變快,並且逃逸到空氣中變成水蒸氣,這

過程稱為「蒸發」。水分子蒸發後上升,直到喪失熱能並且凝結成大氣中的

液體,也就是雲。當這些液態水分子聚集並且變成水滴掉落地面,就是雨。

海洋科學序列教材 83

—G6-G8 進階海洋素養