Page 73 - 海洋科學6-8_教師手冊_0529-1

P. 73

科學內容背景

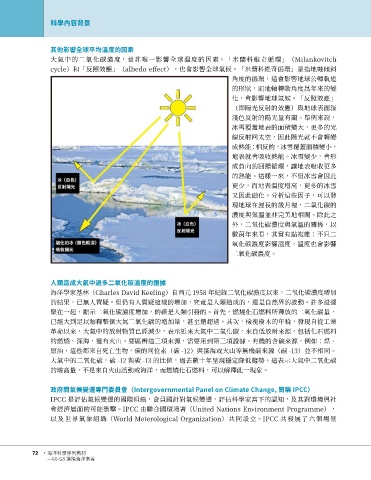

其他影響全球平均溫度的因素

大氣中的二氧化碳濃度,並非唯一影響全球溫度的因素。「米蘭科維奇循環」(Milankovitch

cycle)和「反照效應」(albedo effect),也會影響全球氣候。「米蘭科維奇循環」是指地軸傾斜

角度的循環,這會影響地球公轉軌道

的形狀,而地軸轉動角度萬年來的變

化,會影響地球氣候。「反照效應」

(即陽光反射的效應)與地球表面深

淺色反射的陽光量有關。舉例來說,

冰雪覆蓋地表的面積變大,更多的光

線反射回太空,因此陽光就不會轉變

成熱能;相反的,冰雪覆蓋面積變小,

地表就會吸收熱能。冰雪變少,會形

成負向的回饋循環,讓地表吸收更多

的熱能。這樣一來,不但冰雪會因此

更少,而地表溫度增高,更多的冰雪

又因此融化。分析這些因子,可以發

現地球在漫長的歲月裡,二氧化碳的

濃度與氣溫並非完美地相關。除此之

外,二氧化碳濃度與氣溫的關係,以

數萬年來看,其實有點複雜:不只二

氧化碳濃度影響溫度,溫度也會影響

二氧化碳濃度。

人類造成大氣中過多二氧化碳濃度的證據

海洋學家基林(Charles David Keeling)自西元 1958 年紀錄二氧化碳濃度以來,二氧化碳濃度增加

的結果,已無人置疑。但仍有人質疑這樣的增加,究竟是人類造成的,還是自然界的波動。許多證據

聚在一起,顯示二氧化碳濃度增加,的確是人類引發的。首先,燃燒化石燃料所釋放的二氧化碳量,

已經大到足以解釋整個大氣二氧化碳的增加量,甚至還超過。其次,檢視樹木的年輪,發現自從工業

革命以來,大氣中的放射物質已經減少,表示近來大氣中二氧化碳,來自低放射來源,包括化石燃料

的燃燒、深海,還有火山。要區辨這三項來源,需要用到第三項證據。有機的含碳來源,例如:煤、

原油,這些都來自死亡生物,碳的同位素(碳 -12)與深海或火山等無機碳來源(碳 -13)並不相同。

大氣中的二氧化碳,碳 -12 與碳 -13 的比值,過去數十年呈現穩定降低趨勢。這表示大氣中二氧化碳

的增高量,不是來自火山活動或海洋,而燃燒化石燃料,可以解釋此一現象。

政府間氣候變遷專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, 簡稱 IPCC)

IPCC 是評估氣候變遷的國際組織,會員國針對氣候變遷,評估科學家當下的認知,及其對環境與社

會經濟層面的可能衝擊。IPCC 由聯合國環境署(United Nations Environment Programme),

以及世界氣象組織(World Meterological Organization)共同設立。IPCC 共發展了六個場景

72 海洋科學序列教材

—G6-G8 進階海洋素養