Page 87 - Marine Research

P. 87

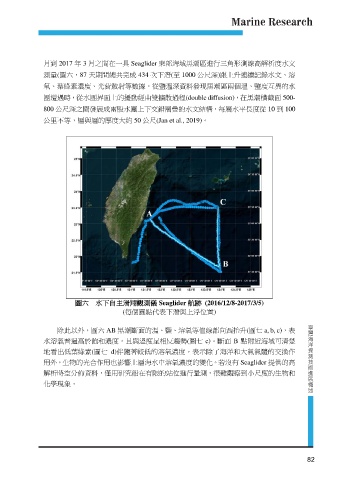

月到 2017 年 3 月之間在一具 Seaglider 東部海域黑潮區進行三角形測線高解析度水文

測量(圖六,87 天期間總共完成 434 次下潛(至 1000 公尺深)跟上升連續記錄水文、溶

氧、葉綠素濃度、光背散射等數據,從鹽溫深資料發現黑潮區兩個溫、鹽度互異的水

團遭遇時,從水團界面上的擾動經由雙擴散過程(double diffusion),在黑潮橫截面 500-

800 公尺深之間發展成兩股水團上下交錯層疊的水文結構,每層水平長度從 10 到 100

公里不等,層與層的厚度大約 50 公尺(Jan et al., 2019)。

圖六 水下自主滑翔觀測儀 Seaglider 航跡 (2016/12/8-2017/3/5)

(每個圓點代表下潛與上浮位置)

概述 術進展 臺灣海洋 探測技

除此以外,圖六 AB 黑潮斷面的溫、鹽、溶氧等值線都向西抬升(圖七 a, b, c),表

水溶氧普遍高於飽和濃度,且與溫度呈相反趨勢(圖七 c)。斷面 B 點附近海域可清楚

地看出低葉綠素(圖七 d)伴隨著較低的溶氧濃度,表示除了海洋和大氣氣體的交換作

用外,生物的光合作用也影響上層海水中溶氧濃度的變化。若沒有 Seaglider 提供的高

解析時空分佈資料,僅用研究船在有限的站位進行量測,很難觀察到小尺度的生物和

化學現象。

82