Page 111 - Marine Research

P. 111

從細菌基因體演化而言,大量這樣的「序列」出現暗示著該細菌和寄主可能有某

程度「依賴」的關係,如果持續演化有機會變成絕對共生或寄生關係,這是首次發現

表桿菌與珊瑚共生的遺傳特徵。除了多重複序列的基因體外,有關這細菌是如何進入

珊瑚體內,相關可能的基因也一一發現,我們推導出細菌如何進入珊瑚,利用賀爾蒙

等物質為導引找到寄主,使用酵素鬆弛寄主粘液層進入珊瑚,再利用攜帶特有真核生

物的基因 Ephs-Ephrine 啟動胞噬作用進入珊瑚細胞中,而後建立寄主酵素攻擊的防禦

機制,同時利用數百個以上的第三型或第四型分泌型蛋白與寄主互動,其中包括可以

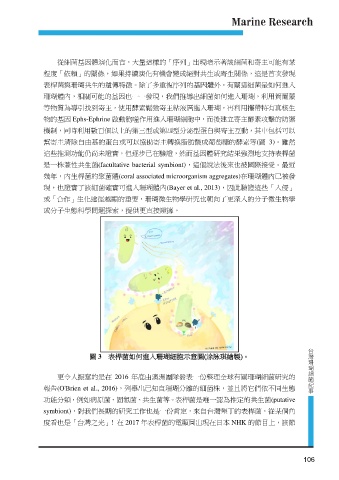

幫寄主清除自由基的蛋白或可以協助寄主轉換脂肪酸成葡萄糖的酵素等(圖 3)。雖然

這些推測功能仍尚未證實,但逐步已在驗證,然而基因體研究結果強烈地支持表桿菌

是一株兼性共生菌(facultative bacterial symbiont),這個說法後來也被國際接受。最近

幾年,內生桿菌的聚菌體(coral associated microorganism aggregates)在珊瑚體內已被發

現,也證實了該細菌確實可進入珊瑚體內(Bayer et al., 2013),因此驗證這些「入侵」

或「合作」生化途徑越顯的重要,珊瑚微生物學研究也朝向了更深入的分子微生物學

或分子生態科學問題探索,提供更直接證據。

台灣珊瑚 事 細菌紀

圖 3 表桿菌如何進入珊瑚細胞示意圖(涂詠琪繪製)。

更令人振奮的是在 2016 年底由澳洲團隊發表一份整理全球有關珊瑚細菌研究的

報告(O'Brien et al., 2016),列舉出已知自珊瑚分離的細菌株,並且將它們依不同生態

功能分類,例如病原菌、固氮菌、共生菌等。表桿菌是唯一認為推定的共生菌(putative

symbiont),對我們長期的研究工作也是一份肯定,來自台灣墾丁的表桿菌,從某個角

度看也是「台灣之光」! 在 2017 年表桿菌的電顯圖出現在日本 NHK 的節目上,該節

106