Page 47 - 國家海洋研究院111年年終成果手冊-科研巡航.鏈結世界KeeP Going

P. 47

提升海洋科研資訊

初探我國首座海域核輻射自動監測站

自行研究單位:海洋科學及資訊研究中心 王博賢 副研究員、傅科憲 副研究員、楊文昌 主任、

林昆毅 助理研究員、李宜芳 科員

合作單位:希臘海洋研究中心 Christos Tsabaris 研究員

國立成功大學近海水文中心 陳聖學、施孟憲、李建明、饒國清

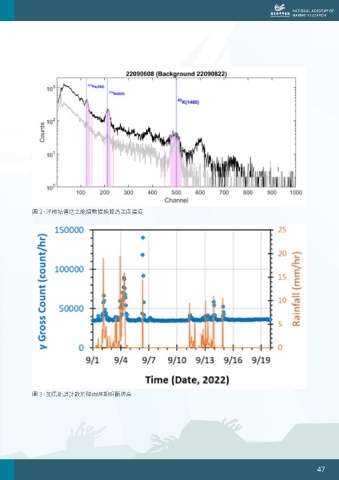

本研究係我國首度發展「海域輻射自動化即時監測及通報」的成功範例。有鑑於日本福島核災對海洋環境

和人類社會的負面衝擊,兼防範鄰國建設多座核電廠所衍生潛在的環境核污染風險,我們引進國外已發展成熟

的 NaI(Tl) 晶體海用加馬(γ)輻射偵檢儀,並將其整合至國內自主開發的錨碇浮標,利用浮標可布放於海域任

何位置的空間彈性,作為海域核輻射監測技術的發展基礎。我們初步選定宜蘭海域為試驗海域,自 111 年 7 月

27 日將浮標系統布放後,以 4G 通訊方式將即時偵測之資料回傳和解算,即可得到特定時段內的加馬放射核種

的活度濃度。根據監測結果,區域海水的銫 -137 活度濃度低於儀器偵測下限,顯示當地海水無銫 -137 污染的

安全疑慮。此外,我們發現海水鉛 -214 和鉍 -214 的加馬輻射數值於降雨時期明顯較非降雨時期提高,此現象

反映降雨將鉛 -214 和鉍 -214 的母核種氡 -222 輸送至表層海洋,再透過兩個子核種的加馬衰變而被輻射偵檢

儀所偵測。本研究實現我國海洋現場加馬輻射自動、連續監測和即時遠端傳輸的目標,完善我國海洋核污染監

測和預警能力,保障民眾安全。

圖 2、浮標站傳送之能譜數據換算為活度濃度

圖 1、輻射偵檢浮標於布放前檢查 圖 3、加馬能譜計數於降雨時期明顯增高

46 47