Page 24 - 國家海洋研究院111年年終成果手冊-科研巡航.鏈結世界KeeP Going

P. 24

完善海洋基礎調查

臺灣西部海域鋁背景質調查

自行研究單位:海洋生態及保育研究中心 洪臧燮 副研究員、謝炎恭 助理研究員

綜合規劃及人力培訓中心 胡誠友 研究員

近年來我國積極發展離岸風電,然而離岸風機的建造,可能造成附近底質環境的變化,尤其是基樁附近

生物棲地環境變化與底棲生態之演變息息相關,另外因為風機防蝕工程的施作,尤其是陰極防蝕法中的犧牲陽

極,可能造成鋁的釋出;因此掌握海域中鋁含量,甚至底質環境中鋁蓄積含量、微生物菌相與生物體內重金屬

累積傳遞之長期影響極其重要。

國內與國際間亦尚未有明確公告海域底質中重金屬鋁含量標準檢測方法,目前大多採用淡水水域中底泥之

檢測方法,其是否適用於海水基質之底質仍待驗證,故因應未來檢測實務需求,本研究同步進行離岸風電場海

域底質採樣暨鋁分析方法的開發與適用性研究,並透過底質粒度 ( 粒徑大小 ) 之檢測分析,以釐清底質重金屬

鋁分佈受其顆粒大小的影響情形。

本計畫海域底質前處理暨干擾去除方法技術合適性試驗結果顯示,「底泥中金屬檢測方法-微波輔助酸消

化法」(NIEA M301.00B) 或「底泥中重金屬檢測方法 - 酸消化法」(NIEA M353.02C) 兩檢測方法底質查核樣品及

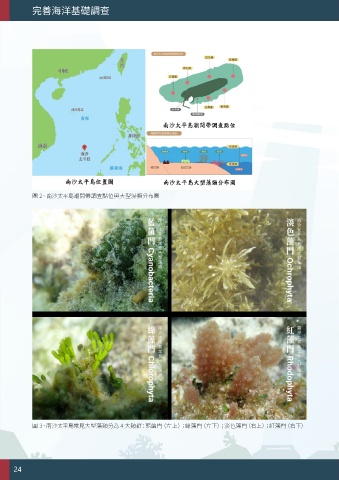

圖 2、南沙太平島潮間帶調查點位與大型藻類分布圖 添加樣品回收率分別落於 85.1 ~ 94.4%%以及 97.0%~ 106.0%之間,均能符合常態性準確度 80~120% 管制

要求;且相對差異百分比 (Relative percent difference,RPD) 介於 0.4~4.1%,普遍亦能符合檢測精密度的要求,

顯示從海洋底質沉積物等固態環境中提取鋁金屬元素,已能藉由無機強酸消化或微波消化方式實現底質前處理

及基質干擾的排除。比較兩方法作為底質前處理技術之效性,發現「無機強酸消化法」可以得到較佳的回收率

( 準確度 ) 與再現性,研判可能因強酸試劑允許所提取的鋁金屬形成可溶性態,適用於感應耦合電漿 (ICP) 光譜

技術儀器檢測,至於微波萃取因是依賴對極性分子的作用而加熱,故對於對非均勻相或非極性樣品的加熱,常

使微波能的分布更為複雜,間接影響效能。

本研究於 111 年 7 月至 9 月於本島西部沿海運營中及預定之離岸風電場採集樣品,合計 20 處樣站,共計

完成 28 組臺灣西部離岸風電場海域及重點河口底質鋁檢測,及 36 組海水中鋁含量分析,研究顯示,臺灣西部

海域底質沉積物鋁含量變化極大,底質鋁濃度介於 6480 ~ 41600 mg/kg (0.6%~ 4.16% ) 之間,而底質鋁含

量最高的沉積物分佈在苗栗風場 FOWI-1 樣站 (41600 mg/kg),其顆粒較細微,主要以沉泥 (Silt) 為主,細砂居

次,並伴有 >18% 以上黏土,研判矽鋁質礦物富集為造成鋁含量較高之因,初判與地質母岩環境背景因素有一

定程度關係。

至於,國內西部海域興建中或運營中離岸風電場場域內海域,由風機防蝕工程所產生的犧牲陽極金屬的富

集與累積效應影響尚十分有限,西部海域中之「總鋁」濃度最高未超過 0.072 mg/L (72 μg /L);「溶解鋁」濃

度最高為 0.0048 mg/L (4.8 μg /L),主要的西部鋁元素濃度高區皆集中於河川出海口周邊,本年度以桃園社子

溪河口周邊水域一帶,受到工業區陸源性物質輸入影響以致水中「溶解鋁」濃度含量相較其他樣區為高 ; 而「總

鋁」含量介於 ND ~ 3.25 mg/L,且以中部河口 BOP-E 河口樣站測得最高值。

圖 3、南沙太平島常見大型藻類分為 4 大類群:藍菌門(左上);綠藻門(左下);淡色藻門(右上);紅藻門(右下)

24 25